直接點選跳到該產品簡介

押出製程-螺桿分析/設計

標準件參考基準:4週

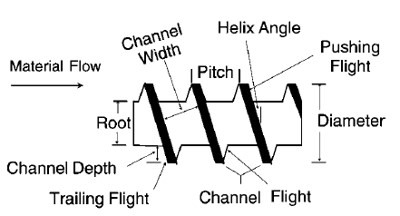

在押出製程中,螺桿的設計與分析對於確保生產過程中的效率、品質與穩定性至關重要。螺桿的主要作用是將塑料原料均勻地塑化並推送通過模具,最終形成所需的產品。設計與分析時,以下是一些關鍵原理與理論,以及需要注意的主要事項:

1. 塑化與混煉原理

- 塑化作用:螺桿的設計必須確保材料在傳遞過程中得到充分塑化,這通常依賴於螺桿的轉速、材料溫度與壓力。螺桿設計需要能夠有效將固態塑料原料加熱並混合成均勻的熔融狀態。

- 混煉功能:螺桿的結構(例如螺距、螺桿深度、扭曲角度等)需要有助於將塑料材料在螺桿的不同區域內進行均勻的混合,避免熱解與顏色不均等問題。

2. 流體力學與熱力學

- 流動與剪切:螺桿必須能夠在生產過程中產生適當的剪切力,以促使塑料熔體流動。過度或過少的剪切力可能導致材料性能問題或無法達到所需的塑化效果。流體力學的原理在這裡非常重要,因為它影響塑料在螺桿內的流動行為。

- 熱量傳遞:螺桿的設計必須確保熱量均勻傳遞,避免局部過熱或過冷,這會影響產品的品質和生產效率。

3. 螺桿結構與區域設計

- 進料區:進料區的設計需要能夠有效地吸入和輸送未熔化的塑料顆粒。這部分螺桿結構通常較為平坦,有時會加入螺旋槽來促進物料的運輸。

- 塑化區:在塑化區,螺桿的設計需要能夠產生足夠的剪切力來熔化塑料,同時確保均勻的加熱與混合。這區域的螺桿深度較大,轉速也較高,以便更好地將物料塑化。

- 計量區:計量區負責將已塑化的熔體推向模具。此區域螺桿的設計要求具有良好的密封性與推送力,以確保熔體的均勻輸送並減少氣泡的產生。

- 排氣區:排氣區通常設置在螺桿末端,用來排除水分或揮發性成分,避免熔體中的空氣和水分影響最終產品品質。

4. 材料的流變性質

- 黏度與流動性:螺桿設計需要考慮材料的流變性質,即其在加熱和剪切下的黏度變化。不同的材料(如聚乙烯、聚丙烯、ABS等)具有不同的黏度特性,需要針對這些特性來調整螺桿設計的參數(例如轉速、螺桿深度和結構等)。

- 溫度控制:不同的材料需要在不同的溫度範圍內進行塑化,因此螺桿設計需要有足夠的熱控制能力來達到最佳的塑化效果。

5. 材料分解與熱降解

- 熱降解防止:在螺桿的設計中,必須避免因為過度的剪切或高溫造成材料的熱降解,尤其是在長時間的加工過程中。設計合理的螺桿區域與適當的轉速可以降低這種風險。

6. 螺桿與模頭的匹配

- 螺桿與模頭協同設計:螺桿的設計需要與模頭進行協同考量,確保熔體能夠均勻地流入模具,並且避免過多的壓力損失或湧料現象。這對於生產過程中的穩定性與最終產品的品質至關重要。

7. 壓力與速度控制

- 壓力變化:螺桿設計中需要關注不同區域的壓力變化,並調整螺桿結構來確保壓力變化不會導致熔體不穩定或產生不必要的物料損失。

- 轉速控制:螺桿的轉速是影響製程的關鍵因素之一,過高或過低的轉速都會影響塑化效率和品質,因此必須根據材料的特性和產品需求來選擇適當的轉速。

8. 設備的耐用性與維護

- 磨損與耐久性:長時間的運行會導致螺桿與內部零件的磨損,影響其功能。因此,螺桿材料的選擇需要具備足夠的耐磨性與抗腐蝕性,常見的材料有硬化鋼或特殊合金。

- 維護與清潔:設計時需考慮到螺桿的維護與清潔,特別是在多種材料加工中,螺桿需要容易拆卸和清洗,以避免交叉污染。

螺桿設計與分析在押出製程中扮演著極為重要的角色。要達到最佳的製程效果,不僅需要理解材料的流變性質與流體力學,還要設計出適合的螺桿結構,並確保它能夠高效地塑化、混合並穩定地推送熔體。在實際操作中,應根據具體的生產需求與材料特性來進行螺桿設計與調整,以達到最優化的生產效果。

押出製程-模頭分析/設計

標準件參考基準:4週

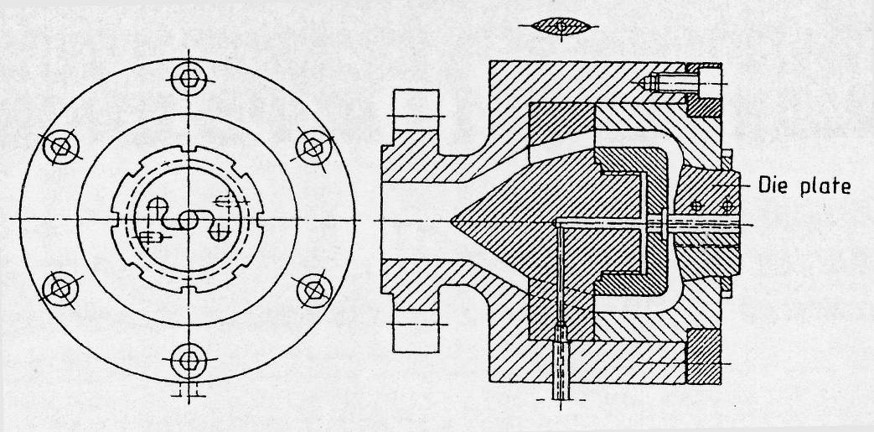

在押出製程中,模頭的設計與分析對於確保產品形狀、品質和生產效率非常關鍵。模頭是將熔融塑料擠壓並形成所需產品形狀的核心部件。對於不同形狀、尺寸和功能的產品,模頭設計必須仔細考慮多個因素,確保熔體的均勻流動、壓力控制以及形狀的準確性。以下是模頭設計和分析中需要注意的幾個重要原理與理論:

1. 流動分析與流體力學

- 熔體流動特性:在模頭設計中,理解塑料熔體的流動行為至關重要。熔體的流動是由流體力學的基本原理控制的,這些原理包括層流與湍流的區別、黏度變化與剪切速率的關聯。對熔體流動的深入理解能幫助設計更有效的模頭結構,以確保熔體在模頭內的均勻分布和一致性。

- 流道設計:流道的設計影響熔體的速度與壓力分佈。良好的流道設計能確保熔體均勻地進入模具並以一致的速度流動。流道過於狹窄會增加熔體的剪切力,導致熱降解或不均勻的流動;過於寬闊則可能導致熔體浪費與壓力不足。

2. 壓力與速度控制

- 壓力分佈:模頭需要確保在整個塑料熔體通過的過程中維持適當的壓力。壓力過高會使得熔體流動困難,甚至造成阻塞;而壓力過低則可能導致熔體流動不均勻,影響產品的形狀和品質。因此,設計時需要考慮模頭的壓力損失和適當的壓力控制策略。

- 速度控制:在模頭中,熔體的流速需要保持穩定和均勻,這樣才能確保產品的質量穩定。在設計模頭時,必須考慮到如何調節熔體流速,並通過調整流道形狀或引導結構來實現均勻的流動。

3. 模頭溫度控制

- 溫度分佈:模頭必須具備精確的溫度控制系統。塑料的熔化與塑化過程對溫度非常敏感,過高或過低的溫度都可能導致熔體流動性差,甚至材料分解。因此,設計時需要確保模頭內部的溫度均勻分佈,並能夠及時調節,避免局部過熱或過冷的現象。

- 冷卻系統:在模頭設計中,冷卻系統的作用同樣重要,尤其是在產品成型後的固化過程。冷卻不均會造成成品的變形或尺寸誤差,因此需要合理設計冷卻通道來達到均勻的冷卻效果。

4. 模頭形狀與結構設計

- 型腔設計:模頭形狀需與最終產品的形狀密切配合。模頭型腔必須符合產品設計要求,並能夠有效地將熔體推向產品的每個細節。對於薄壁、複雜形狀的產品,需要考慮型腔的精細設計,避免熔體不均勻分佈或因為流道設計不當而出現缺陷。

- 分流器與均勻分配器:對於需要多種不同形狀或尺寸的產品,模頭設計可能需要使用分流器來確保每個分支流道的熔體量一致,避免在某些部分熔體過多或過少。

5. 剪切力與剪切速率

- 剪切與塑化:在模頭設計中,剪切力的大小與熔體的塑化效果直接相關。過高的剪切力會造成熔體過度加熱,甚至可能引發材料降解。為了避免這種情況,模頭應該能夠在塑化過程中保持適度的剪切力,這樣既可以有效塑化材料,又不會造成過度降解。

- 剪切速率的調節:不同材料對剪切速率的反應不同,設計時需要根據材料特性調整剪切速率,特別是對於高黏度或具有特殊流變性質的塑料。

6. 模頭材料選擇與耐用性

- 材料選擇:模頭的材料需要具有良好的耐高溫、耐磨損及抗腐蝕性。常見的模頭材料包括硬化鋼、不銹鋼、合金鋼等。設計時,根據生產過程中的工作條件選擇合適的材料來延長模頭的使用壽命。

- 耐磨性與維護:模頭的內部結構容易受到長期運行中的磨損,因此需要選擇耐磨性強的材料。設計時也需要考慮如何進行定期的維護與清潔,特別是在多種不同原料或顏色的生產過程中,防止交叉污染。

7. 模頭排氣系統

- 排氣功能:在模頭設計中,必須有合適的排氣系統來排除熔體中可能包含的空氣、揮發物或水分。這些不必要的氣體或水分可能導致產品缺陷(如氣泡、脆性等)或模具損壞。設計時要確保排氣通道能夠有效排除這些物質。

8. 產品的最終檢測與品質控制

- 厚度均勻性:模頭設計必須能夠確保產品在每個區域的厚度均勻,特別是對於薄膜、薄壁管等產品來說,厚度的一致性至關重要。模頭的均勻流動性設計可以幫助實現這一目標。

- 表面質量:模頭的設計會直接影響產品的表面質量,如光滑度、無缺陷等。在設計過程中,應考慮減少熔體在模頭中的剪切與摩擦,從而提高最終產品的表面質量。

模頭設計與分析是押出製程中至關重要的一環,合理的設計可以確保熔體均勻流動、產品品質穩定、並且提高生產效率。設計時應綜合考慮流動分析、壓力與速度控制、溫度調控、結構設計、剪切控制等多方面的因素,並根據產品需求選擇合適的模頭結構與材料。此外,模頭的耐用性、排氣系統與品質控制也需要在設計過程中得到充分考慮,以保證長期穩定的生產效果。

射出製程-模具分析/設計

標準件參考基準:4週

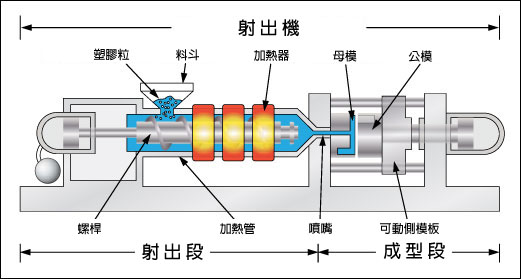

在射出製程中,模具的設計與分析是確保產品品質、精度、可重複性和生產效率的關鍵。射出模具的設計需要考慮多方面的因素,並且必須針對特定的材料、產品形狀、大小及複雜度進行最佳化設計。以下是射出模具設計中的一些主要原理、理論及注意要點:

1. 模具結構設計

- 型腔設計:型腔設計決定了最終產品的形狀和尺寸,需確保型腔的精確度、對稱性和產品的厚薄均勻。對於複雜形狀的產品,模具設計要考慮內部結構,避免難以加工或形成產品缺陷。

- 流道設計:流道是熔融塑料進入模具型腔的通道,設計流道時要避免過大的壓力損失和不均勻的流動。流道應簡短且直線化,避免過多的轉彎和阻力。流道設計不當會導致不均勻充填,甚至使某些部分的塑料無法填充。

- 主流道與分流道:流道系統應合理設計,包括主流道、分流道及冷卻通道,確保熔體在型腔中均勻分佈,避免不均勻的凝固、氣孔和變形。

- 冷卻系統設計:冷卻系統的設計直接影響產品的成型時間和品質。冷卻不均會導致收縮不一致或產品變形,必須確保冷卻通道的佈局與型腔的形狀配合,以達到均勻冷卻。冷卻速度過快會導致應力不均,過慢則增加周期時間。

- 冷卻通道佈局:冷卻通道應靠近型腔,並避免冷卻通道與型腔過於接近,這樣可以避免局部過冷導致塑料未完全充填。

2. 塑料流動與熱傳導分析

- 流動模擬(Mold Flow Simulation):利用模流分析(如Moldflow軟件)來預測熔體在模具中的流動行為,從而對流道設計、型腔形狀、冷卻通道佈局等進行優化。這些模擬能幫助預測產品的充模情況、流動速度、壓力分佈、溫度場等,並在設計階段就發現潛在的缺陷(如充模不完全、氣泡、縮痕等)。

- 溫度控制:射出模具需要高效的熱傳導設計來保持熔體和模具之間的熱平衡。模具內部的溫度應該保持穩定,避免過高的溫度導致材料過早冷卻,或者過低的溫度造成凝固不均。射出模具常常配備冷卻系統來控制模具表面溫度,達到精確的成型。

3. 射出壓力與材料流變

- 壓力控制:模具需要承受來自射出機的高壓力,設計時應考慮如何分散壓力,以防止局部壓力過高導致產品缺陷(如翹曲、縮痕或裂縫)。模具的結構需要能夠承受高壓力的應力,並有效排放多餘的壓力。

- 材料流變性質:射出成型時,材料的流動性會受到溫度、壓力和剪切速率的影響。在模具設計中,必須根據使用的塑料材料特性來調整模具設計,例如某些材料在高壓下可能流動較差,需要更大或更長的流道來保證流動順暢。

4. 脫模機制

- 脫模設計:當模具冷卻完成並形成產品後,必須能夠將成品順利脫模。脫模機構的設計應確保不損壞產品,且避免脫模過程中的困難。設計時需考慮脫模角度、脫模斜度和脫模裝置(如脫模器、推桿等)的配合。

- 脫模角度:適當的脫模角度(通常為1到3度)可以減少脫模時的阻力,避免產品卡在模具內。

- 脫模裝置:某些複雜形狀的產品可能需要額外的脫模機構,例如推桿、氣動推桿、氣體輔助或熱氣等方式來協助脫模。

5. 多型腔模具設計

- 多型腔模具設計:當需要大批量生產時,通常會採用多型腔模具設計。在這樣的設計中,應考慮如何均勻分配熔體至所有型腔,以達到一致的產品尺寸與品質。每個型腔的流道應保持一致,避免因熔體分布不均而導致不同型腔的產品質量不一致。

- 分流器設計:在多型腔模具中,分流器的設計十分關鍵,必須確保每個型腔的熔體量相等。

6. 模具材料選擇

- 耐用性和耐高溫性:模具材料的選擇會影響模具的使用壽命及維護頻率。模具應選擇具有高耐磨性、耐高溫性以及抗腐蝕性的材料,常見的模具材料包括冷作鋼、熱作鋼、鋼合金、不銹鋼等。

- 熱處理與表面處理:為了延長模具壽命,許多模具會進行熱處理或表面處理(如鍍鉻處理),以提高耐磨性和抗腐蝕性。

7. 模具的維護與成本

- 維護設計:模具的設計應便於維護和修理,尤其是在多型腔模具中,易於清理與更換的設計可以降低維護成本。模具的耐用性和耐腐蝕性也是影響維護成本的重要因素。

- 生產周期和成本:射出模具設計應考慮生產效率和製造成本,尤其是在大批量生產時。合理的設計能減少生產周期,從而降低生產成本,達到較高的經濟效益。

8. 模具精度與產品質量

- 尺寸精度:模具必須具備高精度,從而確保產品的尺寸準確無誤。設計師應根據產品的容差要求進行模具設計,特別是在高精密要求的產品中,模具的精度至關重要。

- 表面品質:模具的表面光潔度會直接影響產品的表面品質。模具設計中需考慮模具表面的光滑度,避免因為表面粗糙或不平整而導致產品表面有缺陷。

射出模具設計是一個多層次、多方面的過程,涉及流道設計、冷卻系統、脫模機構、材料選擇、壓力與溫度控制等眾多因素。透過精確的模流分析、合理的結構設計與優化的加工條件,可以實現高品質、高效率的生產過程。好的模具設計不僅能提高產品質量,還能降低生產成本,延長模具壽命,並且保證穩定的生產流程。

光學檢測

標準開發參考基準:10週

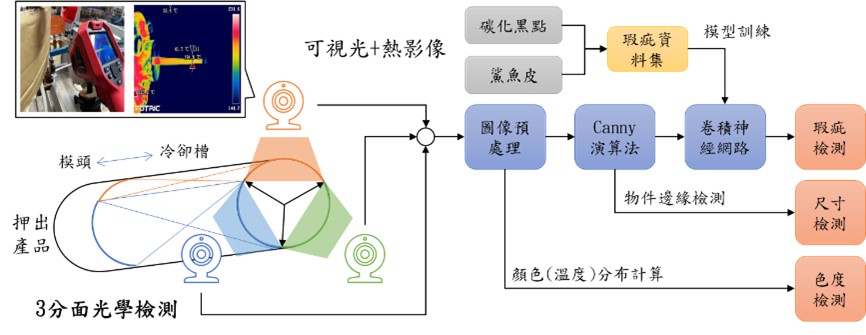

在押出成形製程中,品質控制是一個關鍵的挑戰。由於這是一個連續製程,若無法進行即時品質監測,一旦發現問題,往往已經產生大量不良品,這不僅增加了廢品率,也對生產效率造成嚴重影響。此外,傳統的人工品質抽檢無法保證每一個產品都達到100%的品質標準,這使得線上品質監測系統在押出成形中的需求顯得尤為迫切。

為什麼需要線上品質監測?

減少不良品產生:押出成形是一個連續製程,若無法即時發現並處理質量問題,後續可能會積累大量不良品。傳統的質量檢測多依賴人工抽樣,無法實現對每一個生產單元的即時監控,這容易漏掉某些隱藏的質量問題。

即時反饋與控制:通過線上品質監測系統,製程中的異常可以被及時發現,並可即時調整生產參數,從而保持產品質量穩定。

提高生產效率:在線檢測系統可以在產品製程的每一階段提供準確的質量數據,避免了手動抽檢的誤差和延遲,提高了整體生產效率。

光學檢測技術概述

在押出成形中,當熔膠從模具出口被擠出時,它通常會失去壓力,此時的兩個關鍵參數便是熔膠的溫度和外型尺寸(如管徑)。這兩個特徵會直接影響熔膠冷卻後的尺寸。因此,若能即時掌握這兩個物理量,不僅能預測最終產品的尺寸,還能作為後續製程調整的控制指標。

設計與原理

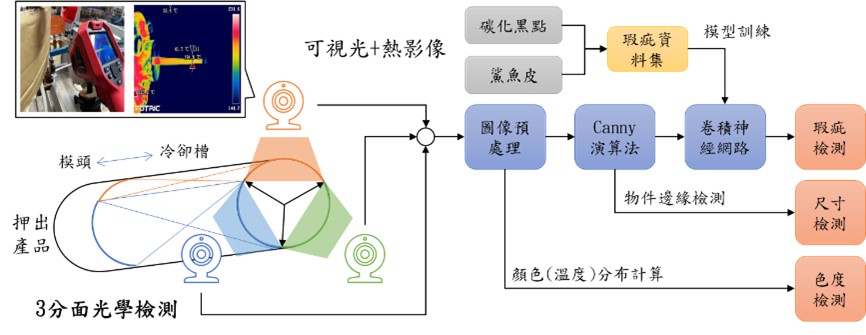

本線上檢測技術設計架構主要通過模具出口的未冷卻產品影像進行處理,並進行兩大方面的監測:

瑕疵檢測:利用可見光影像進行產品表面瑕疵的檢測。檢測內容包括產品的顏色、溫度分佈等,這些因素有助於辨識熔膠冷卻過程中可能產生的問題,如結晶不均勻或其他視覺上的缺陷。

外徑尺寸測量:即管徑的測量是控制押出製程品質的重要參數之一。利用三台攝影機相隔120度的角度擺放,可以獲得多視角的影像,並通過外接圓的方式計算出產品的真圓度,進一步確保尺寸的精確度。

光學檢測的主要優勢

即時監控:通過即時影像檢測,生產過程中的任何異常情況可以立刻發現並進行調整,從而減少不良品的產生。

無接觸檢測:光學檢測技術是一種無接觸的檢測方法,這不僅避免了感測器對產品的物理干預,還能在不破壞產品表面的情況下進行準確的檢測。

高精度測量:利用多視角攝影機配置,光學檢測能夠更精確地測量產品的外型尺寸,尤其是管徑的真圓度,這對保證產品品質至關重要。

智能化分析:檢測系統可以集成智能化分析功能,根據檢測數據自動識別產品異常,並給出預警或建議調整,從而提高製程的穩定性。

光學檢測技術在押出製程中的應用提供了一種高效、精確且無接觸的監測方案。它不僅能即時發現產品的質量問題,還能對產品的尺寸進行精確測量,為企業提供更全面、更準確的品質控制。隨著技術的發展,光學檢測系統將在未來的製程中扮演更加重要的角色,幫助企業實現高效、穩定的生產過程。

軟感測器

標準開發參考基準:20週

在押出製程中,監控系統對於生產過程至關重要。常見的硬體感測器包括加熱器溫度、螺桿扭矩、電力、熔膠壓力與熔膠溫度等,這些硬體感測器直接反映製程的關鍵參數。然而,某些指標,如熔膠溫度和熔膠壓力,雖然能夠提供關鍵的生產資訊,但其傳感器的使用往往會受到一些局限。

熔膠溫度與壓力的監控挑戰

熔膠壓力:熔膠壓力的測量一般能夠反映熔膠在流動過程中的變化,並且在垂直流動方向上通常不會出現明顯的變化,因此它在監控過程中較為穩定。然而,熔膠溫度則較為複雜。

熔膠溫度:熔膠溫度在流道中會存在顯著的不均勻性,例如,流道的中心可能存在較高溫度,而邊緣則可能較低。這種溫度分布的變化無法通過單一感測器捕捉,因為單個感測器無法提供整個流道截面的溫度變化資訊。

軟感測器的優勢與應用

軟感測器是一種能夠通過數據融合與物理模型、數據模型結合,來預測熔膠溫度分布的技術。這些感測器並不需要實際安裝於製程設備中,能夠有效地解決傳統硬體感測器的不足,特別是以下幾個方面:

避免侵入式感測器的問題:傳統的侵入式感測器需要安裝在設備中,這不僅會破壞流道的流動,還可能因為滯留或死角而引起額外的問題。軟感測器能夠避免這些問題,提供無侵入的測量解決方案。

改善熔膠溫度的預測:通過結合多個硬體感測器的數據,並利用物理模型與數據模型,軟感測器可以精確預測熔膠溫度的分布,無需多個侵入式感測器即可準確監控熔膠的狀態。

反映製程的真實狀態:儘管熔膠壓力和熔膠溫度是監控指標,但它們並不總是能全面反映製程的真實狀況。軟感測器能夠結合更多關鍵指標,如剪切黏度、熔膠的融體輸送率、熔化位置、固體輸送率和熔膠能耗等,來全面呈現押出機的性能和熔膠的實際狀態。

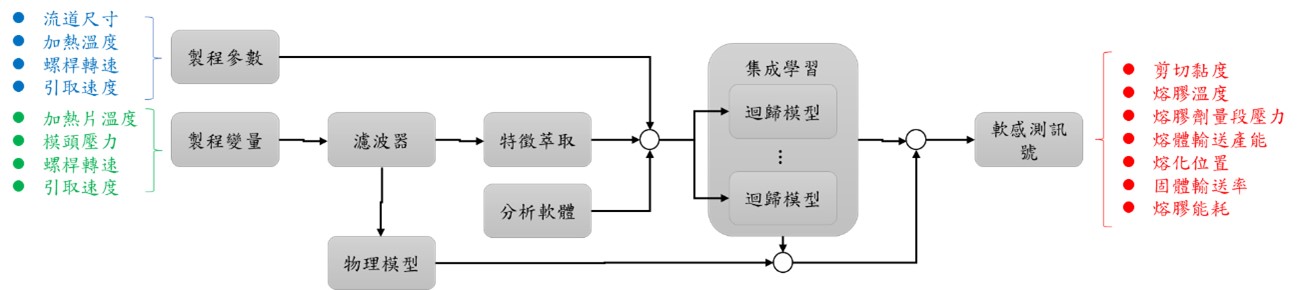

軟感測器的工作原理

數據融合:軟感測器透過融合來自不同硬體感測器的數據,將每一個感測器提供的信息綜合起來,從而提升預測的準確性。

物理模型與數據模型結合:軟感測器依據物理模型來建立對流道和熔膠的數學描述,並通過數據模型來調整和預測熔膠的行為。

無侵入測量:相比傳統感測器的侵入性,軟感測器提供了一種無需直接干預生產流程即可獲得所需數據的方式,這不僅節省了安裝成本,也避免了因安裝所帶來的製程風險。

軟感測器作為一種先進的測量技術,能夠有效解決傳統硬體感測器在押出製程中遇到的問題,特別是在熔膠溫度和熔膠壓力的監控方面。它通過數據融合、物理模型與數據模型的結合,可以全面反映熔膠的真實狀態,並且在不影響製程穩定性的情況下提供精確的預測。這不僅能夠提升製程的可控性,還能夠提高生產效率,降低成本,最終實現更精準的品質控制。

材料檢測

標準件參考基準:1週

我們提供專業的材料檢測服務,適用於各種塑膠、橡膠、高分子材料甚至食品材料。通過先進的測試設備,如毛細管流變儀、拉伸機等,我們能夠對您的材料進行全面的分析,幫助您了解材料的性質、性能以及在不同條件下的表現。

為什麼要做材料檢測?

材料檢測是了解材料性能、確保產品品質、提高生產過程控制和選擇最佳材料的關鍵步驟。對於製造業和產品開發,材料的選擇對最終產品的性能和質量有直接影響。定期進行材料檢測能:

- 確保產品品質:檢測材料的物理、化學性質,幫助確保材料符合規範並能達到所需的品質標準。

- 提升生產過程的穩定性:了解材料的加工特性,如流動性、彈性等,幫助在生產過程中進行優化,減少浪費和次品。

- 選擇合適材料:為了選擇最適合的材料來滿足具體需求,檢測提供了關鍵數據支持,避免選擇不適合的材料。

- 研發新材料:在新材料開發過程中,檢測能夠幫助開發者了解不同配方或改良處方的效果,並調整方案。

主要的檢測方法與原理

毛細管流變儀測試

- 檢測內容:毛細管流變儀(Capillary Rheometer)主要用來測量材料在高剪切速率下的流變性質,這對塑料和高分子材料的加工非常重要。該測試可以提供材料的黏度、熔融指數、流動行為等重要參數。

- 檢測重點:

- 黏度:幫助評估材料的流動性,適用於注塑、擠出等加工工藝中,黏度過高可能會導致加工困難,過低則會影響產品質量。

- 剪切速率依賴性:不同的材料會在不同的剪切速率下表現不同,這對加工流程至關重要。

- 熔融指數:材料的熔融指數是描述其流動性能的指標,對於塑料的加工非常重要。

- 原理:毛細管流變儀通過將材料在狹窄的毛細管內加熱並施加不同的剪切速率,測量材料的流動阻力,進而計算出其黏度與流動行為。

拉伸測試

- 檢測內容:拉伸測試是用來測量材料在拉伸過程中的力學性能。常用於測試塑膠、橡膠等材料的抗拉強度、伸長率、彈性模量等指標。

- 檢測重點:

- 抗拉強度:測量材料在斷裂前所能承受的最大拉伸力,這是評估材料承受外力的能力的重要指標。

- 延伸率:指材料在破壞前的最大拉伸程度,這能顯示材料的延展性和塑性。

- 彈性模量:測量材料在受力後的彈性變形程度,是評估材料剛性和變形行為的關鍵。

- 原理:將材料樣品置於拉伸機上,通過施加均勻的拉伸力,測量其變形行為與受力大小,並繪製應力-應變曲線,分析材料的彈性、塑性以及破壞特性。

材料檢測不僅能夠幫助您確保產品質量,還能為產品的設計、選材和製程提供科學數據支持。無論是塑膠、橡膠、高分子材料,還是食品材料,透過先進的測試儀器與技術,我們能夠精確分析各種材料的性能,為您的產品提供更高效的品質保證與持續改進的依據。

減碳王-綠色足跡紀錄系統

客製化參考基準:12週

減碳王 – 綠色足跡紀錄系統

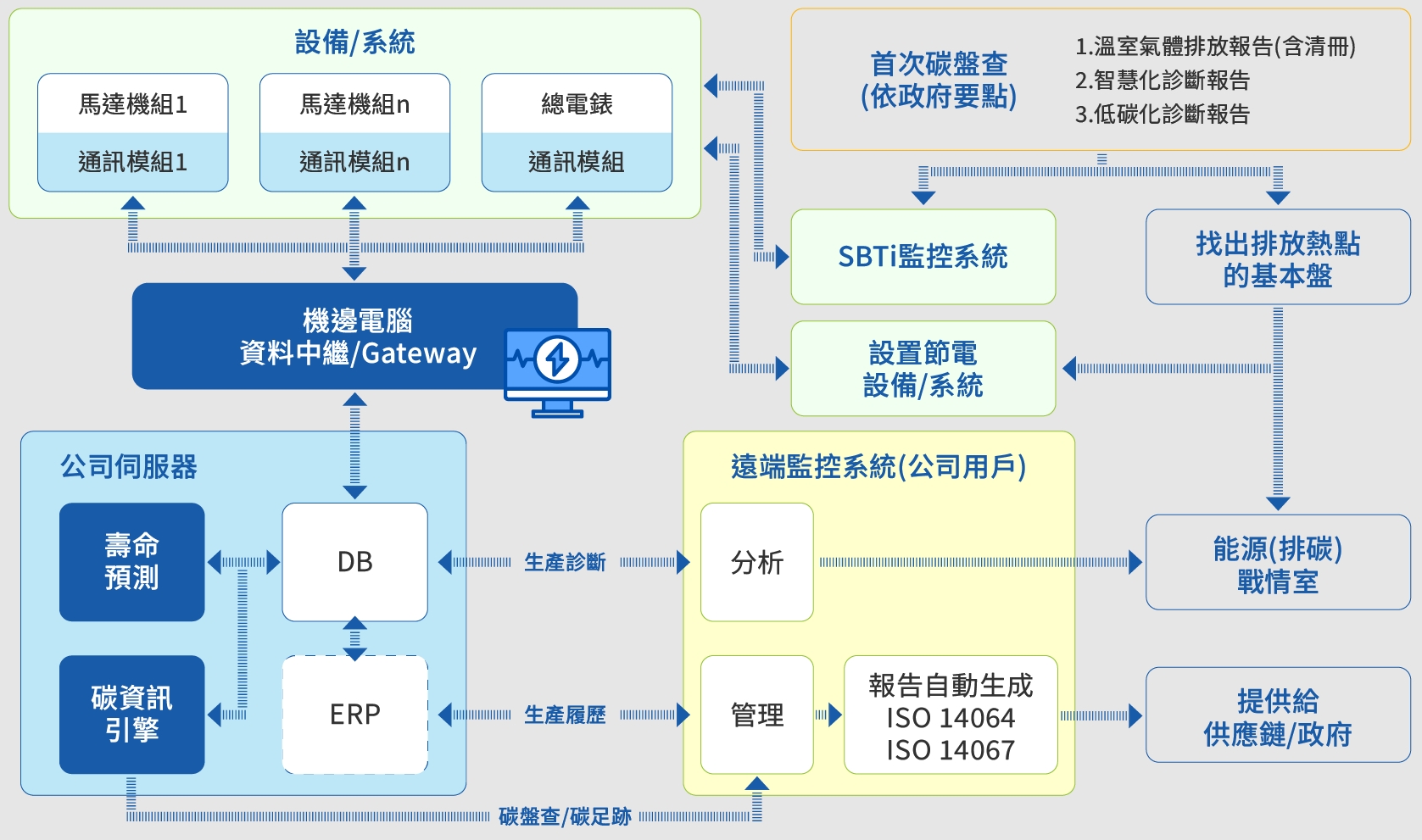

在碳管理日益受到國際法規與企業永續責任關注的當下,「減碳王」致力於為製造業提供一套科學、即時、可轉化為碳權的碳排監控與管理平台。系統結合 IoT 感測、AI 分析與國際標準合規模組,協助企業達成低碳轉型、減排優化與碳資產化目標。

1. 碳排數據的即時收集與處理

感測技術與通訊協議整合

整合高精度 IoT 感測器,部署於生產製程與能源關鍵節點,能即時收集排放數據並透過標準通訊協議(如 Modbus、OPC UA)上傳至雲端平台,支援多源資料融合。

2. 碳排熱點識別與 AI 智能分析

找出碳效瓶頸,提出改善建議

內建 AI 模型辨識高碳排設備與流程節點,進行歷史資料比對、異常排放偵測與節能潛力預測。

3. 碳盤查與國際標準報告支援

支援 ISO 14064、GHG Protocol、GRI 等標準

支援組織層級與產品層級(PCF)碳足跡計算,可匯出多種 ESG 評等與揭露所需報告。

4. 減碳成果量化與碳權轉換機制

將減碳績效轉為可交易的資產

內建減碳記錄與驗證機制,符合碳權登錄需求,支援碳抵換、交易與供應鏈碳管理。

5. 系統模組與功能架構

模組化設計,彈性整合企業現有系統

| 模組名稱 | 功能說明 |

|---|---|

| IoT 數據收集模組 | 自動收集製程/設備碳排數據 |

| AI 分析模組 | 排放預測、異常偵測、減碳機會辨識 |

| ESG 碳盤查模組 | 組織碳盤查、自動報告產出 |

| 碳權管理模組 | 減碳數據登錄與碳權轉換流程 |

| 可視化儀表板 | 即時碳排、趨勢圖表與 KPI 追蹤 |

6. 符合國際規範與出口需求

支援 CBAM、SBTi、TCFD 等法規與倡議

協助企業應對歐盟 CBAM、SBTi 減碳目標與供應鏈 ESG 稽核需求。

7. 資安、擴充性與部署彈性

安全穩定、可客製整合的工業級系統架構

- 資料傳輸採用 SSL 加密,支援私有雲或公有雲部署

- 提供 API 介面,可整合 MES、EMS、ERP 等系統

- 模組化設計,適用中小型工廠到大型集團架構

8. 實際效益與應用成果

從永續到盈利,幫企業創造多重價值

- 降低碳稅與 CBAM 風險

- 提高能源效率、降低成本

- 提升 ESG 評比、贏得品牌信任

- 創造可交易的碳權資產

減碳不再只是政策壓力,而是企業邁向淨零、強化競爭力與掌握碳金融新機會的關鍵。「減碳王」幫助你用科學的方法管理碳排,讓每一分減碳都能被量化、被追溯、被交易。

車用零件電系自動檢測系統

客製化參考基準:8週

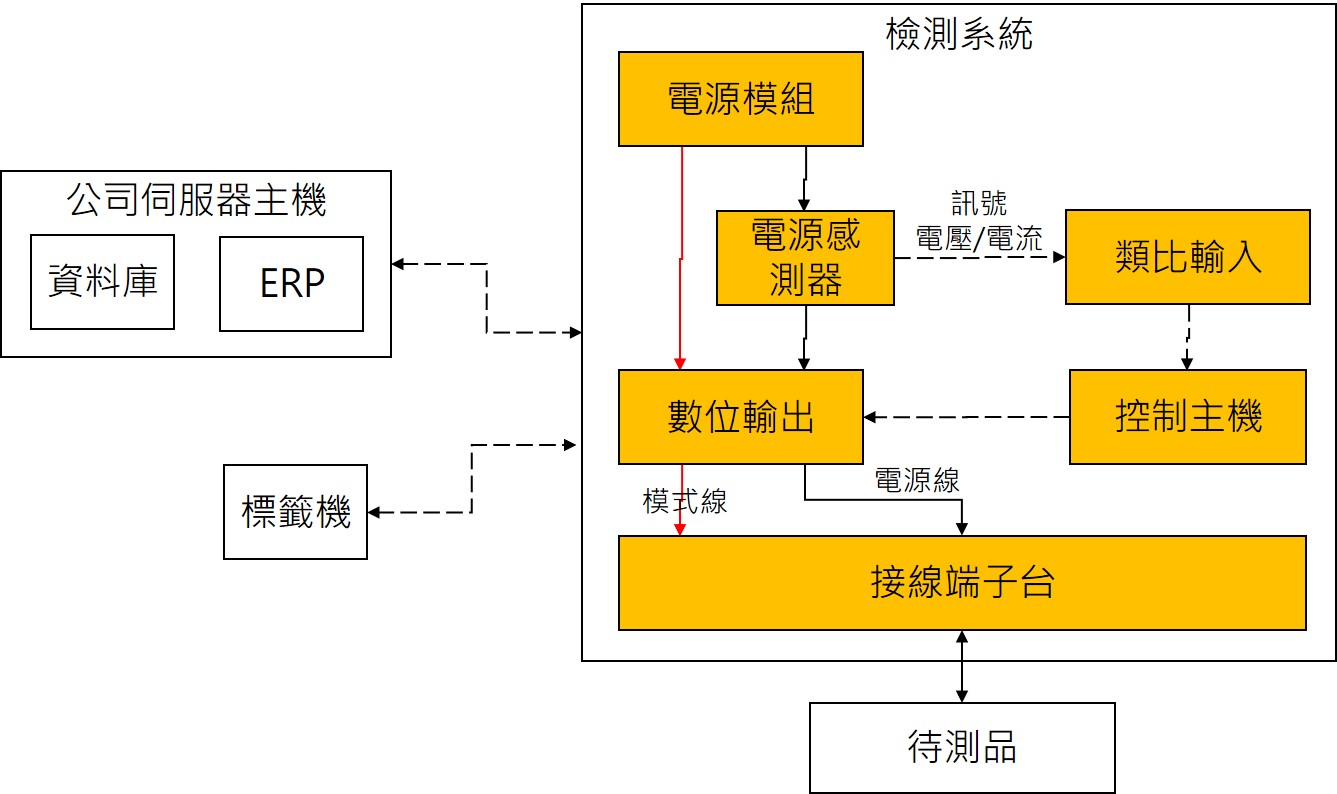

本系統以微控制器為核心,整合數位 I/O(DIO)、類比 I/O(AIO)模組,並搭配電腦平台,建立一套高度客製化與自動化的電路檢測解決方案。適用於車用電子零件的功能性與電性檢測,提供穩定、高效率且可追溯的檢測環境。

1. 高彈性 I/O 控制設計

支援 DIO 與 AIO 編程

使用者可根據不同測試需求,自由編程數位與類比 I/O,快速對應多變的電路檢測情境,實現快速部署與彈性擴充。挑戰PLC所無法達成的自由成就!

2. 全自動化檢測流程

流程控制與訊號紀錄一體化

自動化流程設計可排程執行檢測任務,並完整記錄各項電性訊號資訊,如電壓、電流、通斷狀態等,實現即時監控與準確紀錄。

3. 檢測紀錄追溯與歷史重分析

資料回溯提升品質控管精度

所有檢測資料皆可溯源並以新的檢測標準重新分析,協助使用者進行良率比對、異常統計與成本優化分析。

4. 多功能檢測擴充能力

支援多樣感測參數

除了基本的電壓與電流外,若搭配轉換電路,可額外量測溫度、電阻值、光照度等電性相關參數,拓展應用層面。

5. AI 智能檢測擴充選項

人工智慧強化判別能力

可選配 AI 模組,進行智慧異常辨識、良率預測與品質趨勢分析,讓檢測系統從資料紀錄走向資料洞察。

6. 數據整合與分析應用

資料庫管理與統計分析功能

系統內建資料庫連接與數據分析模組,支援生產履歷統計、異常比率趨勢分析與 SPC 品質控管。

7. 檢測參數彈性設定

可自訂時間、電壓、電流條件

使用者可針對不同產品設定檢測時間區段與上下限範圍(如電壓/電流),強化測試準確性與效率。

🔧 應用效益與價值

- 提升車用電路零件的品質穩定性

- 強化資料可追溯性與歷史分析能力

- 透過 AI 擴展檢測效率與異常預測

- 支援多項電性參數檢測,應用靈活

- 此系統框架可以適用多項產業

此自動檢測系統為企業提供一套結合彈性控制、即時紀錄、數據整合與 AI 智能分析的高效率平台,幫助您在日益嚴格的品質要求下建立競爭優勢。

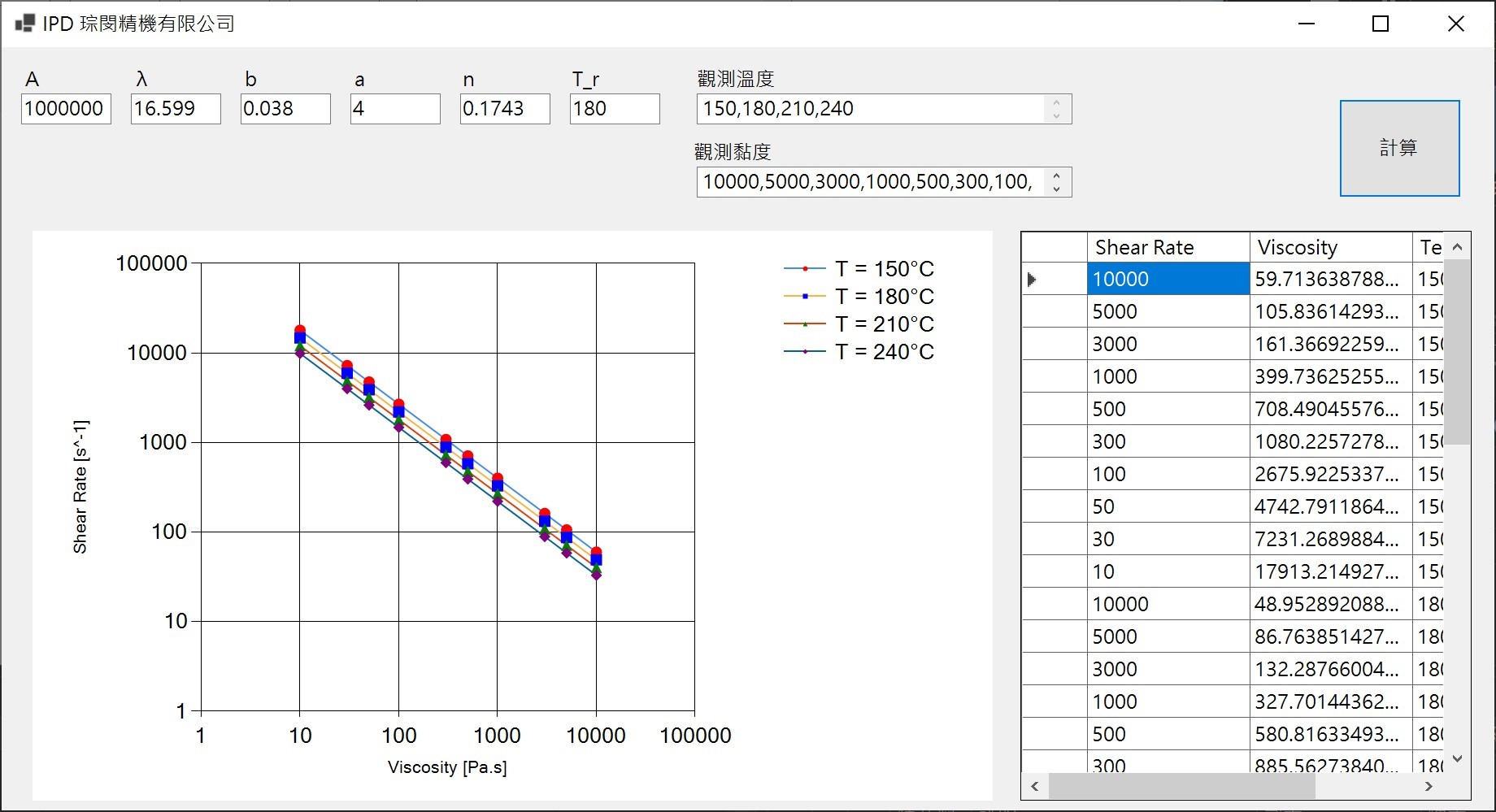

精密製程變量系統-視覺化及進階工程用資料分析

標準件參考基準:2週

本系統專為塑膠材料開發與加工優化所設計,結合科學物性檢測與進階資料建模技術,讓每一筆測試資料都能轉化為具備工程價值的材料特性模型,協助研發與品管部門更科學地掌握材料行為。

1. 材料特性建模

依據實驗資料建立物性模型

針對經過實驗室物性檢測的塑膠原料(如流動性、黏度、熱穩定性等),系統會自動進行數據擬合與模型建立,輸出材料特性曲線。

2. 參數化查詢功能

輸入溫度,即得黏度結果

使用者可輸入指定的加工條件(如溫度、剪切速率),即時查詢該材料在該條件下的預測黏度值,達到「材料黏度自由」。

3. 視覺化分析儀表板

動態圖形化數據介面

系統提供互動式曲線圖、材料對比分析、溫度區間黏度分佈等視覺化工具,幫助工程師更直觀理解材料行為。

4. 快速導入流程

送測 → 建立模型 → 無限使用

我們可協助您完成材料物性檢測,並於送測後最慢兩週內交付完整材料模型,立即開啟數據驅動的材料選用與製程優化流程。

5. 系統特色與擴充性

- 支援多種材料:PA、PC、ABS、PP、PE 等熱塑性原料

- 未來可搭配 AI 模型強化工程開發應用(軟感測器:即時預測原料黏度)

實際效益

- ✅ 讓研發流程更快速、更科學化

- ✅ 降低試模次數與加工失敗率

- ✅ 透過資料查詢提升材料選擇精準度

- ✅ 加速從送測到建模的週期,最快 2 週交付

將繁瑣的物性測試轉化為工程決策的資料資產。無論是內部品管、外部供應商管理,或新材料開發,我們的視覺化分析與建模平台,讓您從此告別黏度試誤,真正享受材料黏度的自由。